製品検索

ソリューション検索

製品検索では、製品名称、製品型式、規格などから検索できます。

製品型式は、オプション型式(-FA、-L、-NEXTなど)を除いた型式をご入力ください。

(試験動画は上記“ソリューション検索”をクリックください)

例)ロードセル、ZTA-50N、T3209(JIS T3209の場合)

ソリューション検索では試験名、産業名、規格、測定サンプルなどから検索できます。

(製品は上記“製品検索”をクリックください)

例)圧縮、T3209(JIS T3209の場合)

検索

solutions

ソリューション

荷重測定の基本

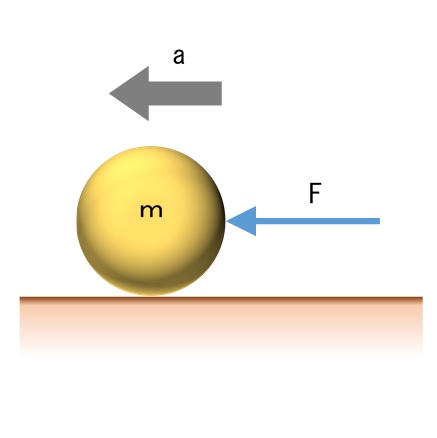

チカラとは?

物理学における力(チカラ)とは、「物体を変形させる」「物体の速度を変化させる」作用であり、その作用の大きさを表す物理量のことをいい、質量(m)×加速度(a)=力(F)で定義されます。力には、本サイトの各試験別動画ページ でも紹介しているように、引張・圧縮・せん断・曲げ・摩擦等、様々な種類があり、それらの力の大きさは「N(ニュートン)」という単位で表します。日常生活には、様々なシーンで力が発生しています。ものを持ち上げたり引っ張ったり、という動作ではもちろん、食べ物を咀嚼したりドアノブを回したりする行為にも、力は発生しており、実はとても身近な概念です。また、動いている時だけでなく、静止している状態でも働いている、よく知られている力があります。それは重力です。地球の引力と自転によっておこる重力により、地球では私たちは地面に接して動くことができています。ちなみに、地球上の重力加速度は、場所により異なりますが、国際協定標準値はg=9.80665m/s2とされています。例えば、静止している1kgの質量の物体にかかる力に大きさは、1(kg)×9.80665(m/s2)=9.80665(N)と計算され、約9.8Nということになります。

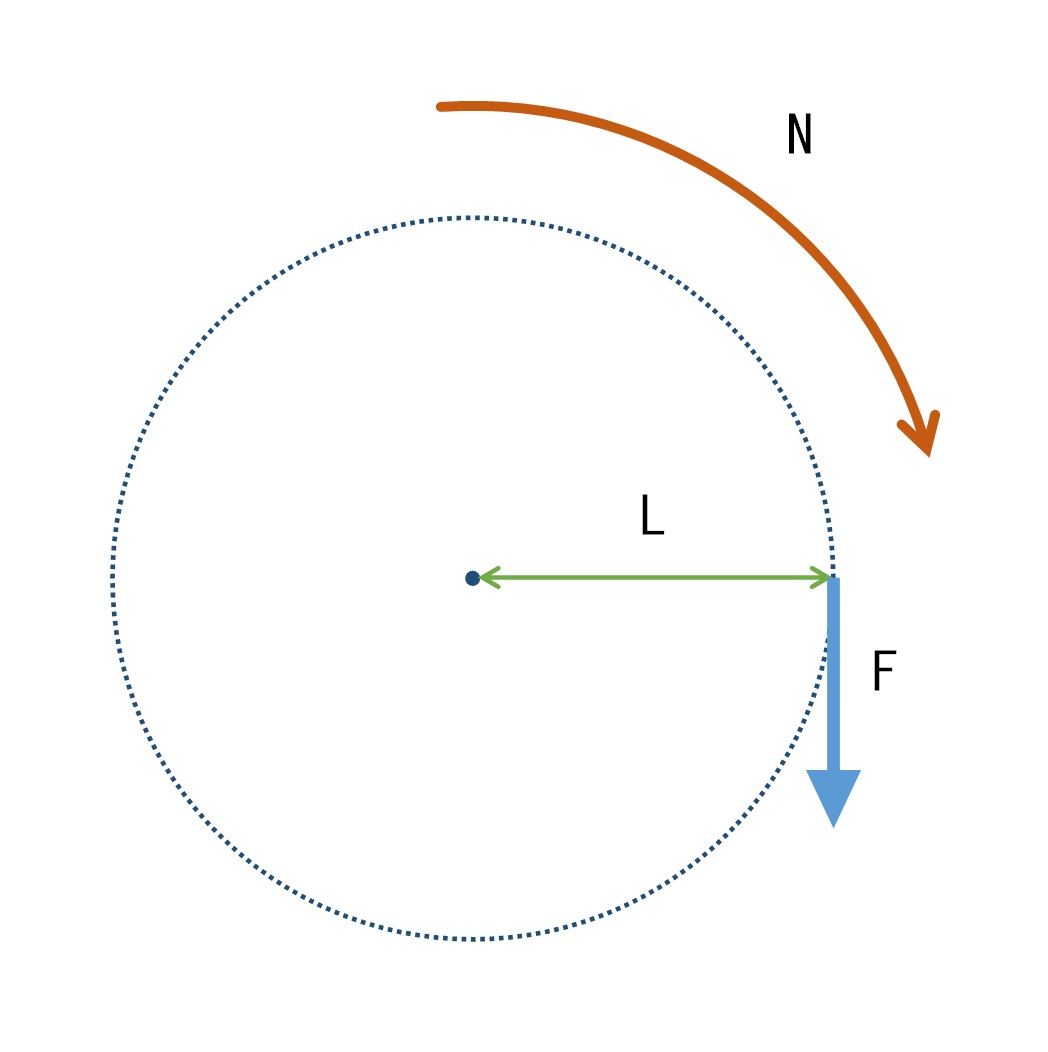

トルクとは?

トルクとは、「固定された回転軸に対して物体の回転時にはたらく力の大きさ、ねじりモーメント(回す力・ひねる力)」のことをいいます。トルクは、力に距離をかけた結果であり、力(F)×距離(L)=トルク(N)で定義され、トルクの単位は、「N・m(ニュートンメートル)」で表します。トルクとは、もう少し簡単に言うと、例えば、ペットボトルのフタを回したり、鍵を鍵穴にさしてひねる際に発生する力の事を指します。力の作用点までの距離が大きくなれば、同じ力(F)の大きさでも、トルクは大きくなります。これは、「てこの原理」と同じです。例えば、家具などを組み立てる際、ボルトやナットを締めることもあると思いますが、それらを締めるためのレンチはナットやボルトから一番離れた端を持った方が回しやすく力をかけやすくなると思います。同じトルクが必要な場合、作用点からの距離(L)を長くすることで、小さい力(F)にすることができる、ということになります。ペットボトルの蓋を開けたり、カーエアコンのダイアルを回したりと、トルクが発生している行為を私たちは日常的に行っています。そのため、企業の製品開発や品質管理の現場では、製品の使いやすさや安全性などを確認する一指標として、トルク値の測定が一般的に行われています。例えば、ペットボトルのフタは、中の液体を守る必要があるので密閉性が大事ですが、だからと言って全然フタが回せないほどきつく閉まっていると開けられずに困ってしまいます。逆に開けやすさの度が過ぎて輸送中の揺れや少しの衝撃でも回って開いてきてしまうようでは中身がこぼれたり、異物が混入する可能性があるのでそれも良くありません。つまりフタには、中身の液体をしっかり保護しながらも、老若男女が回しやすい(=開けやすい)という相反する2つの条件が求められます。この2つの条件をクリアするちょうど良く開けられる力(トルク値)を見つけ、そのトルク値を基準に品質管理をするという事です。トルク値を実際に測定するには、トルクゲージやトルク計と呼ばれる測定器を使用します。トルクゲージの概要、トルクゲージを使ったトルクの測定方法については下記のリンク先をご参照ください。トルクゲージとは?>トルクの単位ニュートンメートル(N・m)日本国内では、トルク(力のモーメント)の単位として「N・m(ニュートンメートル)」「N・cm(ニュートンセンチメートル)」を使うように計量法で決められています。他国では、kgf・m(キログラムフォースメートル)や、lbf・in(ポンドインチ)という単位が使われることもあります。1N・m = 100N・cm1N・m ≒ 0.1kgf・m1N・m ≒ 8.85lbf・in(1in = 0.254m)トルクの単位変換器、トルク値の換算表は下記リンク先をご参照ください。※リンク先の単位変換器のデフォルトは「荷重値」となっていますので、「トルク値」を選択してください。トルクの単位換算>

計量法とは?

平成5年11月1日施行された計量法により、法定計量単位として、力・力のモーメント・圧力・応力については、表1の国際単位系(SI)を基本とした単位以外の取引又は証明に用いることができなくなりました。現行計量法では、日本国内で、力の単位に「ニュートン(N)」を用いることは必須とされております。表1の状態を表すのに法定計量単位以外の目盛を付した計量器を日本国内での使用目的のために販売したり、販売のために陳列してはならないことになっています。そのため、日本国内へは、法定単位目盛を付した製品を販売しております。表1 「SI単位系に係る計量単位」(経済産業省)より一部抜粋物象の状態の量標準となるべき単位記号計量単位力Nニュートン力のモーメントN・mニュートンメートル圧力Pa又はN/㎡, barパスカル又はニュートン毎平方メートル バール応力Pa又はN/㎡パスカル又はニュートン毎平方メートル粘度Pa・s又はN・s/㎡パスカル秒又はニュートン毎平方メートル※力の従来の単位との換算値は1 kgf = 9.80665 Nとされています。

荷重測定とは?

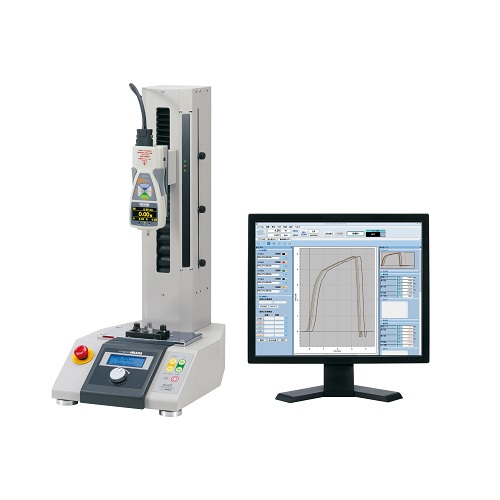

荷重測定とは、接触によって発生する力(チカラ=荷重) を、測定器等を用いて表すことです。力のかかる方向などにより、多様な種類の荷重が存在するため、それぞれに対応した測定方法で行われます。「力(チカラ)とは」 の部分でも記載があるように、日常生活にはいろいろなシーンで力が発生しているため、皆さんが日々の暮らしの中で接するもの・製品の使いやすさや安全性、おいしさなどをみる指標の一つとして、荷重値が測られています。例えば、菓子パンの袋などに使われる包装素材を破るときの荷重値が、高すぎれば破るのにとても力を入れる必要があるため、食べるのに不便になってしまいますが、逆に低すぎれば、簡単に破れてしまうということなので輸送中などに破損する危険性が高まります。また、菓子パン自体も、押したときの荷重値などを測り、「ふんわり」だったり「もっちり」だったりというような食感を数値で見ることができます。こうした荷重測定を行うための代表的な測定器として、「フォースゲージ」が挙げられます。フォースゲージは、発生する荷重を適切な単位において数値化し、表すことのできる道具です。測定したい荷重に即したアタッチメントやスタンドと一緒に使用することで、材料の破壊や変形による機械的強度、硬さや柔らかさの感覚、スイッチやブレーキなどの操作力・機能性といった様々な荷重をデータとして取得できます。こうした測定器を用いながら、荷重測定は品質管理や研究開発、トレーニングなどの場面を中心に広く行われています。フォースゲージはこちら >>

校正とは?

「校正」とは、測定器が示す値と真の値との関係を求め、目盛の補正などを行うことを言います。時計が正しいか、を時報(標準時)で確認するのと同じ様に、測定機器も、国家標準で定められた標準器や標準試料などを用いて定期的に確認(校正)を行うことが必要です。測定器は、使用環境や使い方、測定の頻度によって、理想的な値に対して必ず差が生じてきます。イマダでは、お持ちの測定器の精度を維持し、信頼性の高い測定を行っていただくため、定期的な測定機器の校正を推奨しています。

試験別動画

圧縮試験

圧縮試験の実例(やり方、使用機器&治具、グラフ描画などデータ取得の様子)を動画で多数ご紹介していますのでご参考下さい。一部JIS規格に準拠した圧縮試験例もご紹介しています。 ●圧縮試験とは? 荷重測定の1つで、試験片に対してフォースゲージなどの測定器やセンサーを使って圧縮方向に荷重をかけ、主にその機械的強度(圧縮強度)や機械的機能性(操作の快適性など)を数値で確認する事を指します。単位はN(ニュートン)が用いられます。 圧縮強度とは、試験片がどのくらいの圧縮荷重に耐えられるかを指します。例えば、もしもお菓子の箱があまりにも簡単に潰れてしまうような弱い強度ですと、中のお菓子が輸送中などに割れてしまうだけでなく、潰れて壊れた箱の隙間から異物が混入してしまうかもしれません。圧縮試験は物体の強度を知り、製造物の安心・安全を確保していくための手段の一つと言えます。 しかし圧縮試験の用途は強度確認だけにはとどまりません。例えば、キーボードのボタンを押し込む力のような操作力、ひいては快適性の評価にも活用できます。ここで言う快適性というのは「ちょうど良い力で動かせること」という事ですが、それが良くないとブランドイメージを低下させることにもつながるため、ブランディングの観点からも圧縮試験をはじめとした荷重測定による機能性評価が重要です。 一方、圧縮試験で圧縮応力を求める事もあります。圧縮荷重は一般的に圧縮力と呼ばれたりしますが、圧縮力と圧縮応力は似て非なるもので、それぞれを求める際に使用される測定機器も異なります。この辺りも含め、圧縮試験の詳細を下記のPDFにまとめていますのでご参考下さい。 圧縮試験とは?.pdf ←圧縮試験についてこちらでさらに詳しく説明しています。

引張試験

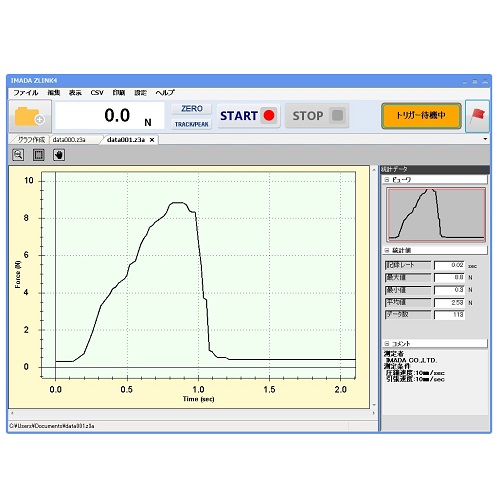

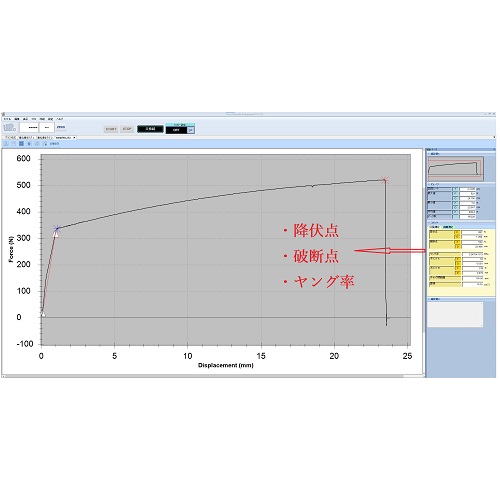

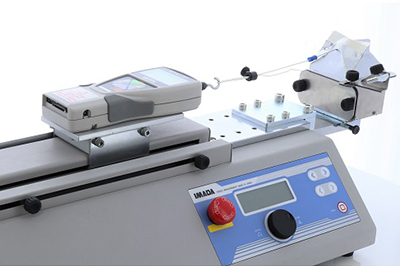

引張試験とは荷重測定の1つで、試験片に対してフォースゲージなどの測定器やセンサーを使って引張方向に荷重をかけ、主にその機械的強度や操作力を数値で確認する事を指します。単位はN(ニュートン)が用いられます。 引張強度とは試験片がどのくらいの引張荷重に耐えられるかを指します。例えばデジタル機器に使用される代表的な部品としてワイヤーハーネスがありますが、もしもこの圧着端子が簡単に外れてしまうような強度ですと、故障するだけでなく、放電・発熱などの原因にもなり、重大な事故につながる恐れもあります。引張試験は物体の強度を知り、製造物の安心・安全を確保するための手段の一つと言えます。 引張試験の用途は強度確認だけにはとどまりません。例えば、包装容器のキャップ(引っ張って開けるタイプ)を開ける力、ひいては快適性の評価にも活用できます。快適性というのは言い換えると「ちょうど良い力で動かせる(開けられる)事」という事であり、それが良くないとブランドイメージを低下させることにもつながるため、ブランディングの観点からも引張試験での評価が重要です。 イマダでは、主に5000N以下の荷重を測定する引張試験機を取り扱っております。下に引張試験事例を動画で紹介していますのでご参考下さい。 一方、引張試験で引張応力を求める事もあります。引張応力は引張方向に力をかけた際に発生する抵抗力を断面積で割った値の事を指します(「引張応力=引張荷重/試験片の断面積」で算出することができ、単位はN/㎟です)。引張応力を求める場合は、万能試験機を使用するのが一般的です。弊社の引張試験機は基本的に引張荷重を測定するものになりますので、引張応力を求める場合は特注対応となります。 引張試験とは?.pdf ←引張試験についてさらに詳しく説明しています。

圧縮引張試験

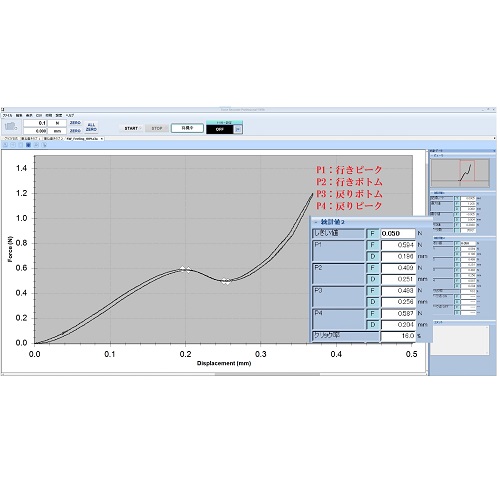

圧縮引張試験とは、その名の通り、同一の試験中に圧縮方向の力と引張方向の力を加えて、相互の特性を評価するための試験です。ここでは「タック試験」と「挿抜試験」を取り上げます。 「タック試験」は、粘着力やべたつきの評価方法のひとつで、設定した荷重値でプローブをサンプルに押しつけ、一定時間経過後、引き離す方向へ引っ張り、プローブがサンプルから剥がれた際の力を求めます。 「挿抜試験」は、抜き差し時の抵抗力(挿抜力)測定です。例えばUSBメモリやSDカードなどPCを始めとする電子機器に差し込む(引き抜き)際にある程度感じる抵抗感が挿抜力です。抜き差しを繰り返し行う事で、抵抗感がどのように変化するかなどを測定します。

テクスチャー試験

テクスチャー試験とは、食品の美味しさの一要素である食感についてさまざまな視点で分析し、特性を数値化して評価するための試験です。 テクスチャープロファイルに基づく測定や規格測定のほか、次の様な測定が可能です。 「硬さ・弾力」では、肉や菓子の食感を反発力で評価したり、三点曲げ試験でサンプルの折れやすさを評価します。 「切断力」では、歯で食品をかみ切るときの力を想定し、麺を切る荷重値や茹であがった時のコシを確認する測定動画を紹介しています。 「粘りや滑らかさ」では、ケチャップなどにプローブを押し込んだ時と続いて引っ張り上げる時の抵抗力により粘り気を測定します。

トルク測定

トルク測定とは、サンプルを回すまたは捻じる方向へ回転力(トルク)を加え、特性の変化を評価する事を指します。測定物に合わせ、デスクトップ型のトルク試験機や手で持って測定するタイプのトルク測定器を用います。 トルク測定では、トルク値のほか、トルク値と回転角度の関係をグラフ化し解析することが可能です。 こちらのページでは、緩み止め材が塗布されたネジを緩める際などに必要な「回す力」、エアコンのつまみなど節度感(クリック感)を評価する「操作力」、PETボトルの蓋など、回して開ける際の「開栓力」といったトルクを測定する動画を取り上げています。

剥離試験

剥離試験とは、溶着・接着されたサンプルを引き剥がす時に必要な力またはその過程の特性を評価するための試験です。ピール試験とも呼ばれます。 剥離試験の主な種類には45度剥離、90度剥離、180度剥離、T型剥離などがあり、フォースゲージを用いてその剥離力(ピール強度)を測定します。 剥離力はN(ニュートン)またはN/mm(ニュートン/ミリメートル)などの単位で表されます。 近年のものづくりの傾向として、部品と部品をつなぐ際に接着フィルムを用いることがトレンドになっています。従来の接合と比べ、使用する部品数だけでなく工数も低減できるというメリットがあるためです。また、環境への配慮から塗装の代わりにフィルムを活用するなどの研究も行われており、フィルムや接着技術の発展が期待されています。そのような中で、どれだけ剝がれにくいかという接着強度(剥離力)を品質管理する動きが盛んになっています。 こちらのページでは、JISに準拠した剥離力の測定方法をはじめ、粘着テープやヒートシールされた包装フィルム、ゼリーカップ容器の蓋など、様々な測定サンプルの剥離力をイマダの剥離試験機を使用して測定する方法を動画でご紹介しておりますのでご参照ください。 測定方法など、剥離試験の技術的なご相談がございましたら弊社のエンジニアに直接ご相談頂けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 90度剥離試験と180度剥離試験の比較に関する記事はこちら> 剥離試験を効果的に行う方法を紹介した記事はこちら>

摩擦試験

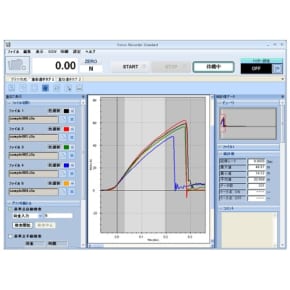

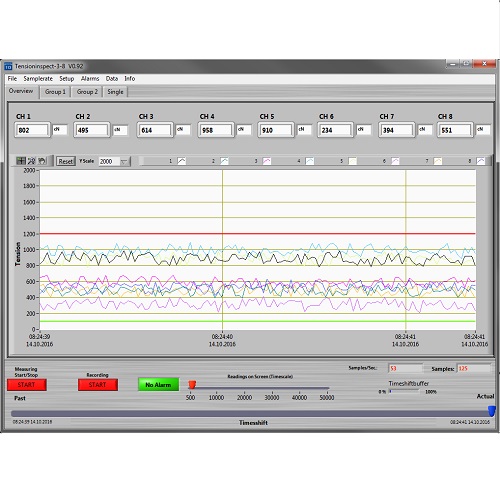

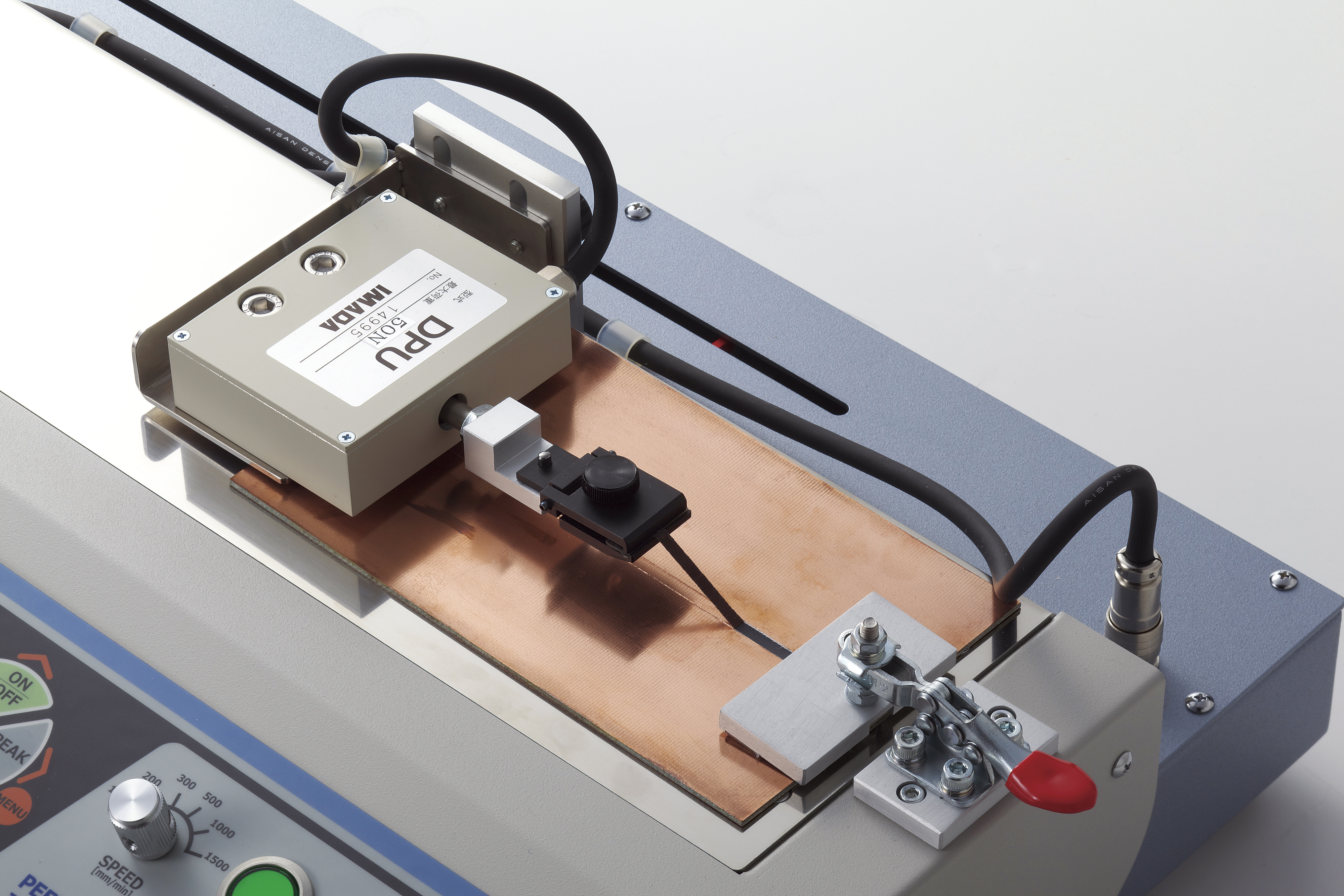

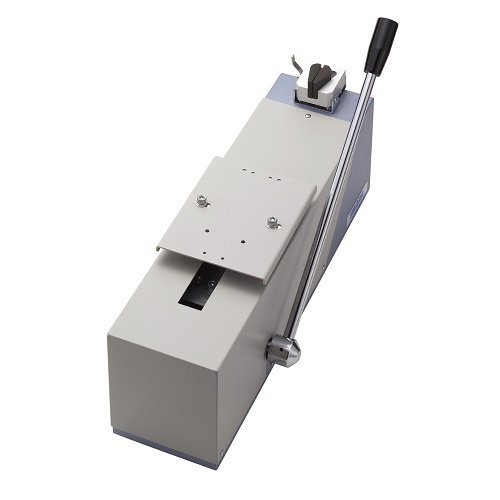

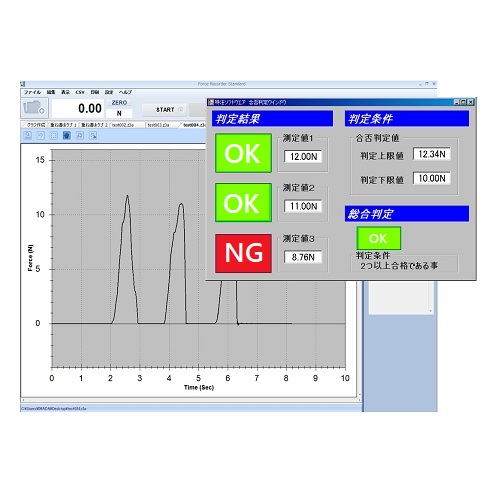

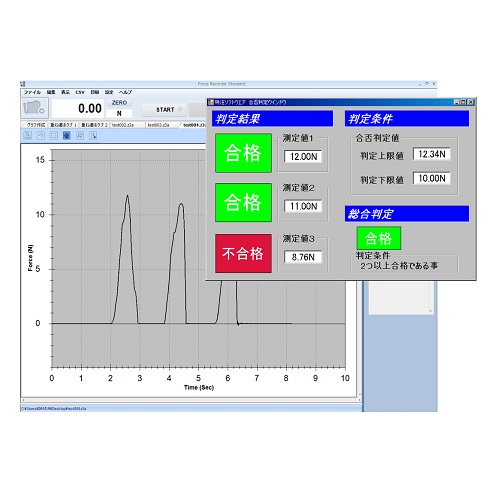

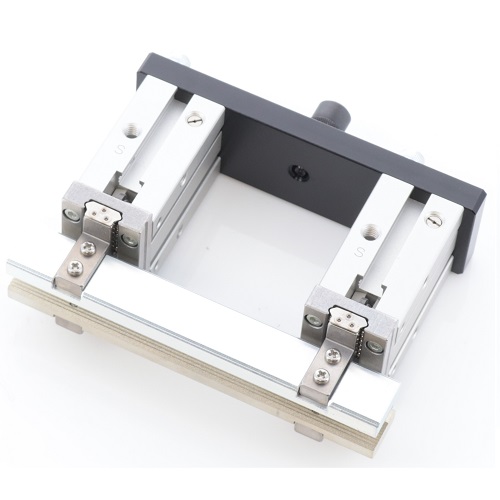

摩擦試験とは、サンプル表面におもりを載せて引っ張った際の抵抗力や、2つの異なるサンプル間で発生する抵抗力から摩擦係数を求めて、滑り易さや滑りにくさを測る試験です。摩擦係数は静摩擦係数および動摩擦係数の2つの要素によって評価されます。 紙やフィルムの試験方法は、規格により定められており、それに準拠した測定例なども紹介しています。また、ペンと紙をサンプルとし、ペンの書き心地の一要素である滑らかさなども数値化して確認することが可能です。この測定では、動摩擦係数や静摩擦係数を自動で計算する専用のソフトウェアを用いることで、計測の効率性や利便性を高めることができます。

産業別動画

便利機能として単位換算が

可能です

有効桁 最大6桁まで表示 (*有効桁とは、測定結果などを表わす数字のうちで位取りを示すだけのゼロを除いた意味のある数字です)

製品情報一覧

HERE!

特注品

特注品

特殊なサンプルの測定

特殊なサンプルの測定

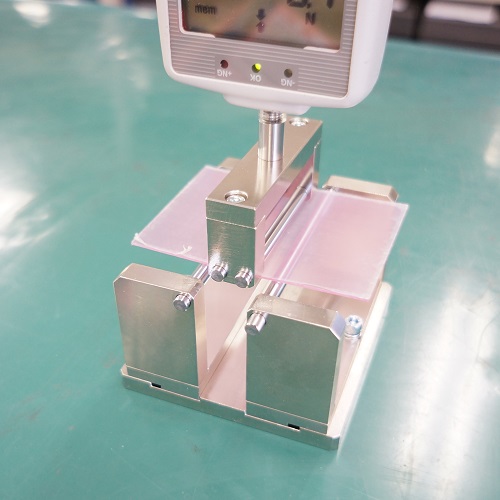

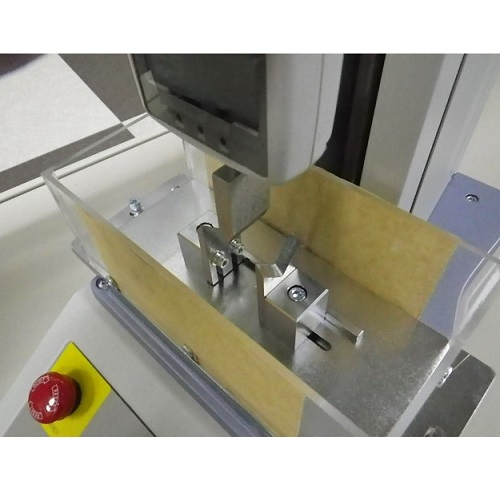

圧着紙のはく離試験治具

圧着紙のはく離試験治具

長くて薄い金具固定用治具

長くて薄い金具固定用治具

コルク栓引抜測定用治具

コルク栓引抜測定用治具

90度スコア曲げ力測定治具

90度スコア曲げ力測定治具

起函力測定治具

起函力測定治具

口紅・リップクリーム折れ強度測定用治具

口紅・リップクリーム折れ強度測定用治具

高荷重 電動門型耐圧試験機

高荷重 電動門型耐圧試験機

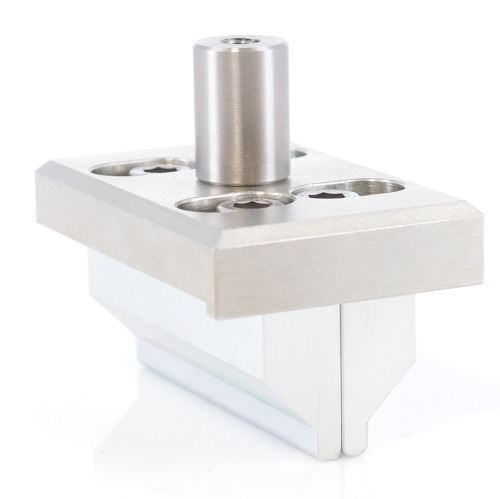

フィルムチャックオープンタイプ

フィルムチャックオープンタイプ

与圧機能付きパンタグラフチャック

与圧機能付きパンタグラフチャック

バイクアクセルの操作力測定治具

バイクアクセルの操作力測定治具

太陽電池セル用リボンの剥離試験用治具

太陽電池セル用リボンの剥離試験用治具

大型テーブル仕様電動スタンド

大型テーブル仕様電動スタンド

液晶パネル圧縮治具

液晶パネル圧縮治具

L型サンプルの固定治具

L型サンプルの固定治具

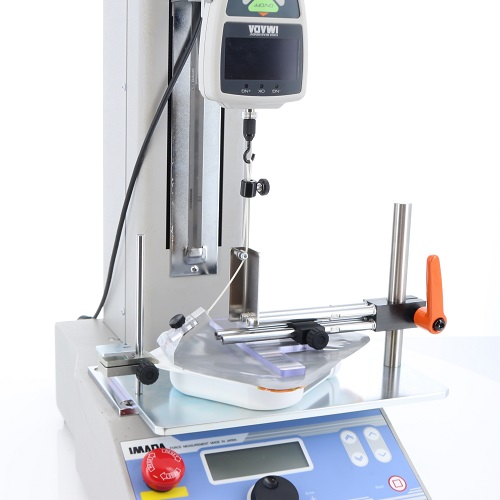

テイクアウト容器測定用治具

テイクアウト容器測定用治具

点眼容器用スクイズ力測定治具

点眼容器用スクイズ力測定治具

チューブ容器の圧縮試験用治具

チューブ容器の圧縮試験用治具

ウェルドナットの引張強度試験用治具

ウェルドナットの引張強度試験用治具

人工血管の横引試験用治具

人工血管の横引試験用治具

難把持サンプル用引張試験治具

難把持サンプル用引張試験治具

鼻スプレー用圧縮試験治具

鼻スプレー用圧縮試験治具

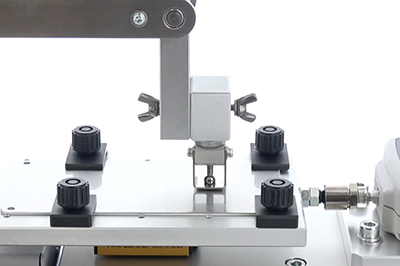

左右独立位置調整機能付きトルクチャック

左右独立位置調整機能付きトルクチャック

髪の毛のくし通り抵抗力測定用治具

髪の毛のくし通り抵抗力測定用治具

カップ容器の側面圧縮試験用治具

カップ容器の側面圧縮試験用治具

防滴トルクスタンド用カバー

防滴トルクスタンド用カバー

二軸引張試験機

二軸引張試験機

製品の仕様変更

製品の仕様変更

プレス試験治具PRシリーズ 幅広タイプ

プレス試験治具PRシリーズ 幅広タイプ

電動計測スタンド用外部操作スイッチ

電動計測スタンド用外部操作スイッチ

圧縮試験治具 寸法・材質・耐荷重の変更

圧縮試験治具 寸法・材質・耐荷重の変更

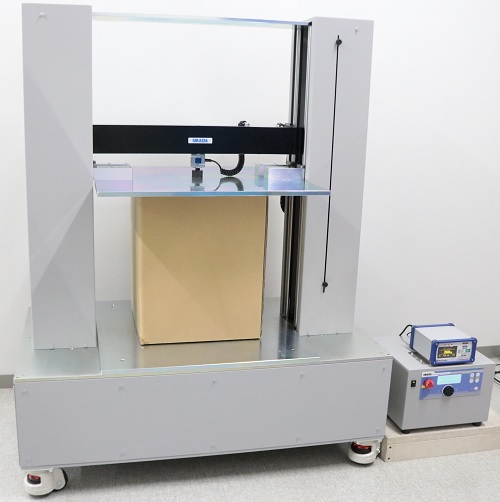

大型圧縮試験機

大型圧縮試験機

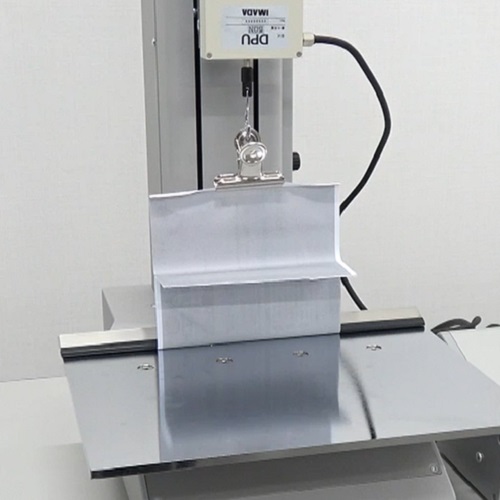

大型90度剥離試験

大型90度剥離試験

信号出力ボックス付きスタンド接続ケーブル

信号出力ボックス付きスタンド接続ケーブル

変位出力仕様手動スタンド

変位出力仕様手動スタンド

FRTS用スリット入りテーブル&ナイフブレード

FRTS用スリット入りテーブル&ナイフブレード

4点曲げ測定用上部治具

4点曲げ測定用上部治具

MTS主軸ストッパ蝶ネジ仕様

MTS主軸ストッパ蝶ネジ仕様

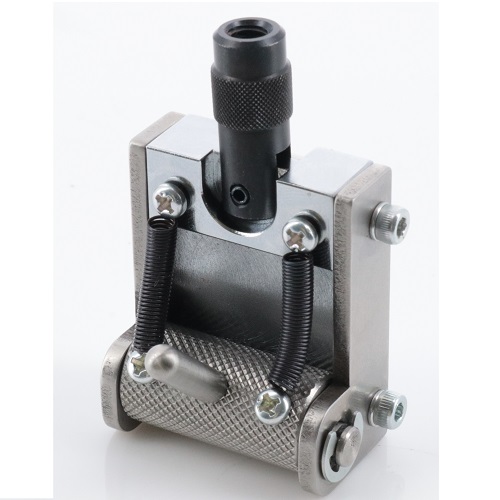

圧着ローラー幅広タイプ

圧着ローラー幅広タイプ

圧着ローラー電動タイプ

圧着ローラー電動タイプ

パックご飯の蓋フィルム剥離試験治具

パックご飯の蓋フィルム剥離試験治具

ばね付きカムチャック

ばね付きカムチャック

アダプタなしクサビチャック

アダプタなしクサビチャック

特注剥離試験機

特注剥離試験機

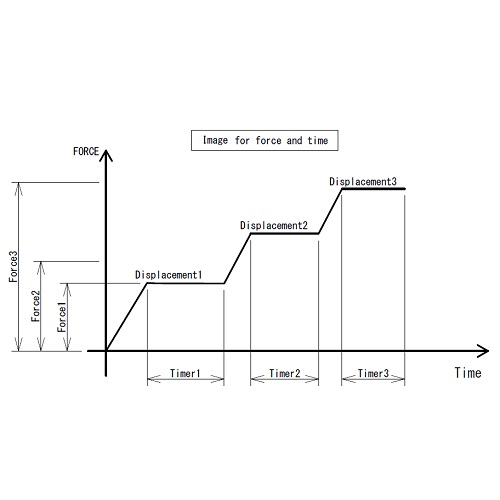

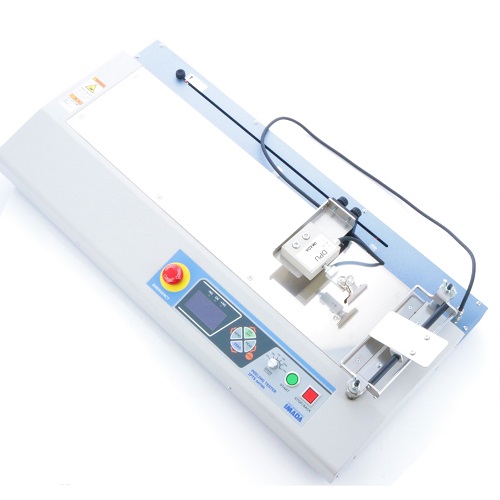

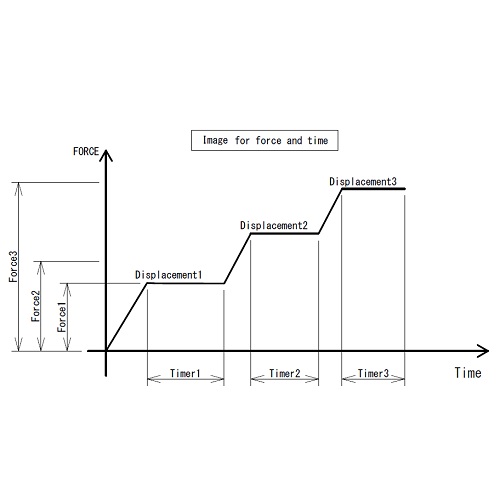

荷重・変位を3段階で設定・保持できる電動スタンド

荷重・変位を3段階で設定・保持できる電動スタンド

チャイルドプルーフ容器測定用 トルクスタンド主軸

チャイルドプルーフ容器測定用 トルクスタンド主軸

90度剥離試験用治具 高荷重タイプ

90度剥離試験用治具 高荷重タイプ

フォースゲージ用卓上校正器 (高荷重タイプ)

フォースゲージ用卓上校正器 (高荷重タイプ)

摩擦係数測定治具用ワンタッチトグルクランプ

摩擦係数測定治具用ワンタッチトグルクランプ

小型電動計測スタンド

小型電動計測スタンド

チューブ固定治具

チューブ固定治具

可視化フィルムチャック

可視化フィルムチャック

引張/圧縮-トルク測定機

引張/圧縮-トルク測定機